校团委按:我校2011届毕业生白雷、田野、糜迪三位同学在大学毕业后,自愿报名并由学校选拔推荐参加了由共青团中央组织的全国青年志愿者扶贫接力计划,远赴甘肃酒泉开展为期一年的扶贫支教活动。在酒泉工贸中专,他们克服艰苦条件,发挥专业所长,把满腔热情投入到扶贫支教工作中,同时利用业余时间努力牵线搭桥,积极开展公益慈善活动,他们吃苦耐劳、无私奉献的先进事迹受到当地媒体的广泛关注。在此,我们转载《酒泉日报》的专题报道,希望全校同学在全国上下广泛开展学习雷锋活动的浪潮中,以他们为榜样,弘扬青年志愿服务精神,立志成才报国,为学校的发展建设和祖国的繁荣富强贡献青春和力量。 我们是快乐的志愿者 酒泉日报记者 王明玲 白雷、田野、糜迪三名来自中南财经政法大学的青年志愿者来到酒泉后,热心慈善,成功联系凡客集团捐赠5000双鞋,并积极筹划团省委关爱农民工项目。在教学方面,他们将亲情陪伴、自护教育、能力培养、感受城市等形式多样的教学内容带进了校园。 白雷:这一年终生难忘

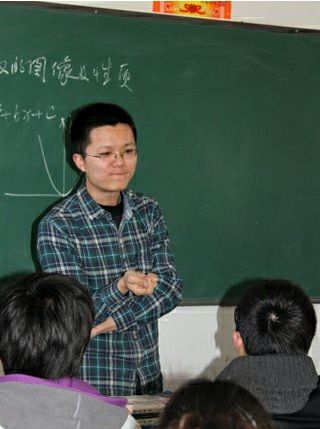

3月6日15时,记者在酒泉工贸中专教学楼前见到了他们。 三个人中,1988年出生的白雷年龄稍长,他说他和伙伴们从来没想过会有记者来采访,因为他们所做的只是一个大学生应该承担的社会责任和义务。 白雷出生于河南省一个普通的工薪家庭,祖父曾是一名小学老师,外祖父部队转业后也曾担任中学老师,父母都是从农村走出来的大学生。白雷认为,支教生活虽然清苦、寂寞,但是一想到教室里孩子们渴望的眼神和朗朗的读书声,他就暗下决心,要用自己所学的知识,点燃他们心中希望的明灯。 “决定来西北支教,尤其来到酒泉工贸中专,我感到愉快而坚定。愉快,是因为有家人的理解和鼓励,有学校领导、老师的支持和帮助;坚定,是因为我知道,有一群孩子需要我。”白雷在酒泉工贸中专电子信息技术部从事教学工作,每周18节课,讲授语文、应用文写作、普通话等。 今年7月,为期一年的支教生活即将结束。白雷说,在酒泉支教的这一年,他深切地感受到了孩子们对知识的渴望,和学生们在一起的每一天,他都感觉前所未有的充实和快乐。

田野:将希望洒向田野

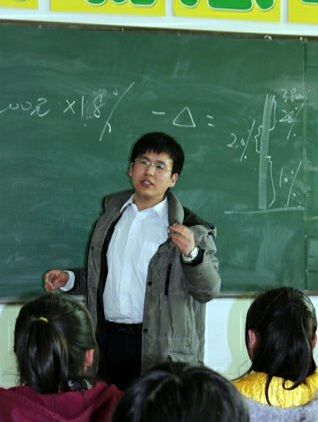

来自中南财经政法大学会计学院的田野,是通过青年志愿者扶贫接力计划的选拔,来到酒泉工贸中专支教的。现在,他承担三个班的数学、会计和统计课教学工作。 “我们是去年8月15日到达酒泉的,这是我们第一次来大西北。在这里,我们感受到的不是贫瘠,而是热情和希望。”说到初来酒泉时的心情,田野说,印象最深的是学校领导和学生们对他们的热情,和同伴们一样,他努力想把自己所学的知识传授给学生,在课堂上,看着学生们渴求知识的眼神,更加坚定了当初他和伙伴们作出的这个决定。 除了认真完成自己所教授的课程,田野积极发挥自己的专业特长,帮助酒泉工贸中专建起了电算会计专业,初步完成了电算会计实验室的设计。 “来酒泉工贸中专支教,我所能做和需要做的工作还有很多。有幸来到这里,是因为我们热爱志愿者事业,对青年志愿者事业有深刻的理解和认识。”田野说,他将以实际行动做志愿者精神的践行者和传播者。 田野的家在湖北省巴东县,来到酒泉后,每次和家人通话,谈论最多的不是支教生活的辛苦,而是自己工作中的心得和自己的学生。今年7月份,他和伙伴们的支教生活即将结束,但是他们会将志愿者的精神继承和发扬下去。

糜迪:聚似一团火,散若满天星

糜迪在三人中年龄最小。 “初到酒泉时,很不适应这里的气候,不但寒冷干燥,气温也不稳定。刚开始的一段时间,我几乎天天流鼻血,有时候感觉莫名的烦躁。既来之,则安之,我选择了坚持。现在我已经能够基本适应这里的生活,并且喜欢上了这里。”说到自己的家乡江苏省镇江市,糜迪脸上露出了淡淡的思乡之情,对他来说,那个一年四季气候湿润,山水环绕的美丽城市是他心中最牵挂和怀念的地方。 “在这里,我学会了很多东西,学会了感恩,学会了理解,学会了坚持,学会了团结。在从学生向老师转变的过程中,有很多东西悄无声息地发生着变化,比如心态。”目前,糜迪在酒泉工贸中专商贸教学部,担任会计专业税收基础、财政与金融基础课程的教学,还担任了一个班的助理班主任。和田野一样,他上课的地方不在学校,而是在距离学校几百米外的一家房地产公司的院子里,对于自己每天的生活,最让他感到欣慰的是,自己的每一份付出都得到了学生们的回报。 糜迪说:“新时代的大学生,‘聚似一团火,散若满天星’,在每个服务地支教的大学生志愿者都是散落在大地上的星星之火,作为青年志愿者中的一员,我坚信志愿服务的火花必将在神州大地燎原。” |